| 牛人 |

|

|

| 等級:論壇騎士(三級) |

| 積分:7010分 |

| 注冊:2006-8-14 |

| 發表:2189(1208主題貼) |

| 登錄:3776 |

|

|

| 盤點:中國歷史上的千年大計! |

近期,中共中央、國務院印發通知,決定設立河北雄安新區。黨媒先后使用了“重大歷史性戰略選擇”、“千年大計”、“國家大事”這些詞匯,可見政府對本次的雄安新區的重視程度和發展信心。

“千年大計”成為網絡紅詞,并引發了中國民眾的普遍好奇。瞬間引發刷屏級熱議。在人們紛紛猜測究竟是何等重要的事情方能稱為“千年大計”時,也有一些聲音直接質疑了“千年大計”本身,旁敲側擊地提出,這世界上根本沒有什么千年大計。所謂“千年大計”,如果不是個傳說中的吹NB,就一定是個吹NB的傳說。

然而,歷史卻告訴我們,這世界上確實有千年大計!

那么,歷史上的千年大計有哪些呢?

1、周:兩京特區

戰略有效期:近兩千年。

夏商周三代之更迭,實質是黃河流域的文明實體,在東西地緣軸線上不斷竟合的過程。西周起兵于西北,以關中平原為根基,卻在滅商的過程中,深入到太行山以東地區,難免鞭長莫及。于是,周在維持固有的以豐鎬為中心的“宗周”特區的前提下,又以洛邑為中心設立了新的“成周”特區。

日后的長安-洛陽兩京(都)格局,就此奠基。無論是漢之兩都,還是唐之兩京,都是以這兩個特區為核心,展開爭奪、控制、建設、發展。

西周的強大,就在于能同時掌控這兩個特區。東周的衰落,則在于失去了宗周故地,成為坐井觀天之勢。而秦就在宗周故地上崛起為新霸主。從西周開國到唐朝滅亡,前后歷時近兩千年。直到五代十國的大混戰徹底摧毀了兩京特區的生態體系,這才終結了其使命。

北宋之所以國運不振,就是因為內失去了兩京特區的核心,外丟失了幽云十六州,只能建都在無險可守、無障可屏的汴梁。從宋太祖到范仲淹,有識之士多次謀求通過遷都復興兩京特區,可惜均為庸碌之輩所阻。最后宋人議論未定,金兵已渡黃河,留下慘痛歷史教訓的同時,也反證了兩京特區的價值。

2,秦:建長城·立倉儲·興水利·設郡縣

戰略有效期:超二千年;

作為中國歷史上的第一個大一統王朝,秦帝國的創舉最多。光是千年大計就搞了四個。分別是:

建長城:大致沿十五英寸等雨量線展開,也就是在農業文明與游牧文明的自然地理分界線上,打造了一條攻防一體的國防帶。弱則閉關自守,強則開關擊敵。直到火器革命才終結了長城的價值。戰略有效期:一千五百年。

立倉儲:在民以食為天、農靠天吃飯的時代,戰略性糧食儲備,是戰爭年代克敵制勝、和平年代長治久安的重要保障。從秦始皇創立大規模官營倉儲制度,到朱元璋靠“廣積糧、高筑墻、緩稱王”奪取天下,再到十余年前那場“誰來養活中國”的爭論。這一制度對中國的發展穩定起到了難以估量的巨大作用。戰略有效期:超二千年。

興水利:如果說倉儲制度是農業文明時代維持天下安定、王朝富強的消極保障,戰略性水利體系的打造就是積極保障。秦在大型水利工程領域的創舉,同樣影響深遠,至少在農業文明時代發揮了超王朝的作用。戰略有效期:超二千年。

設郡縣:從封建制到郡縣制,不僅是中國政治體制發展的革命性巨變,也是人類政治制度史上的創舉,影響至今不息,而且對日本、韓國等周邊國家影響深遠。

3,漢:河西四郡的設立

戰略有效期:超二千年。

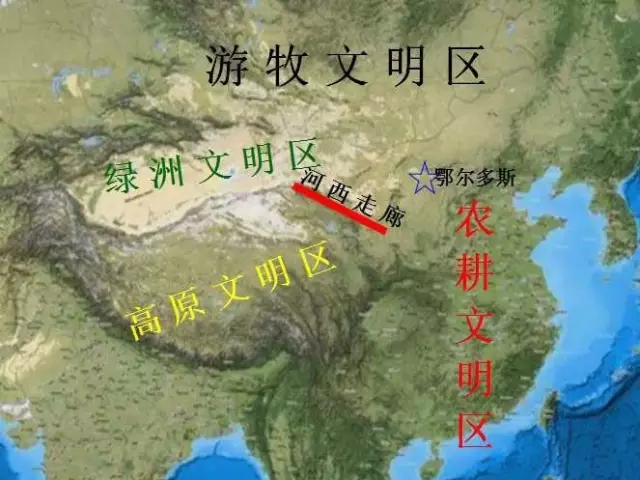

河西四郡的意義首先來自河西走廊的獨特區位價值。如下圖所示:

傳統中國的歷史,本質上是農業文明時代的四大文明區的陸權竟合史。這四大文明區就是農耕文明區、游牧文明區、綠洲文明區、高原文明區。

河西走廊的獨特地位,就在于它是四大區域的樞紐。誰能控制、發展這個地區,誰就可以掌握文明融合、軍事沖突的主動。漢武帝與其繼承者的歷史貢獻,就在于本著“斷匈奴右臂”的思路,先控制河西走廊,再經略西域,讓中原文明得以掌握主動,從而使得漢文明成為中華文明的主體文明。這一偉大工程,由漢武帝、張騫啟動,由趙充國、傅介子、陳湯、班超等英烈共同奠定,由唐太宗君臣繼承發展。形成了從漢武開疆到貞觀之治的大歷史傳承,是中國版的西進運動,是改寫東亞歷史的偉大傳奇。直到大航海革命和全球化風潮徹底改變陸權文明結構,才終止了河西走廊的大戰略地位,但其在內治和文明融合領域的地位,仍不容置疑。

4,隋:大運河的開通

戰略有效期:一千年。

在鐵路出現之前,河流在人類陸上交通史中發揮了重要作用。但是,河流的天然走勢往往并不符合人類的需求。通過人工運河的方式進行改造,進而將固有運河體系進行網絡化,形成運河體系,對一個國家的國防和建設均具有巨大意義。這個工作,從戰國時代就開始啟動,經秦漢、三國、南北朝,而最終在隋朝得以集其大成。事實上,隋從事的三件大事(分化突厥、開鑿大運河、東征高句麗)均是極具大戰略眼光的創舉。可惜煬帝急功近利,一時并舉,又窮奢極欲、好大喜功,造成了資源與目標的斷裂,但并不能就此否定其畢生功業的價值。這也就是晚唐學者皮日休所說的:“盡道隋亡為此河,至今千里賴通波。若無水殿龍舟事,共禹論功不較多。”鐵路與現代海運的出現,結束了大運河的大戰略地位,但在對內治理和傳統文化發揚、地區特色建設層面,仍有余熱可挖。

5,唐:大唐律令頒行

戰略有效期:超一千年。

從北魏“麟趾律”改革,到大唐律令頒行,中華法系進入迅猛發展階段。這套律令體系所飽含的人文情懷和法理深度,至今仍令后世法學家汗顏。其對日本等周邊國家的影響至今不息。近代西洋法體系的傳入,終結了中華法在東亞的傳統主導地位。但事實證明,一味按西洋法系生搬硬套,并不符合東亞國家的獨特國情。日本、新加坡、臺灣等國家和地區,在制定現代法律時,無不要從傳統律令制度中汲取平衡元素。從這一點上說,大唐律令至今仍有現實價值。

6、都江堰

都江堰創建于公元前256年左右,太守李冰父子在前人建設基礎上主持修建都江堰,兩千多年,興亡盛衰,成都平原水旱從人,沃野千里;王朝更替,訂制修養,宋朝至今,千年有余。都江堰是當今世界年代久遠、唯一留存、以無壩引水為特征的宏大水利工程。它不僅是中國水利工程技術的偉大奇跡,也是世界水利工程的璀璨明珠。它充分利用當地西北高、東南低的地理條件,根據江河出山口處特殊的地形、水脈、水勢,乘勢利導,無壩引水,自流灌溉,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,共為體系,保證了防洪、灌溉、水運和社會用水綜合效益的充分發揮。它最偉大之處是建堰2,250多年來經久不衰,而且發揮著愈來愈大的效益。

[B]7、科舉制度

通過公平的考試制度來選拔人才,有效的實現了人才的選拔和階級流動,影響了中國歷史一千多年。

8、建都北京

歷史上正式建都北京是從“金中都”算起的。公元1151年,金開始營建中都,1153年建成遷都。北京市于宣武區濱河公園內金中都大安殿遺址建立了“北京建都紀念闕”,青龍、斗拱組成的銅巨闕展現了古都文化底蘊。到了金,北京才開始真正成為一個政治中心,海陵王完顏亮在北京建造城垣、宮殿和民居。完顏亮之所以把都城選在了北京,主要是考慮到當時金的“上京”(今黑龍江省阿城市)很偏僻,不利于對全國的統治和與中原地區的經濟交流,而燕京當時湖泊眾多,交通發達,物產豐富,于是決定遷都,定名中都。金建中都有重大的歷史意義:一是促進了漢族與契丹、女真、蒙古等少數民族的交往,是中華民族逐漸形成統一國家的一個重要標志。二是意味著中國政治中心向北方遷移。

9、獨尊儒術

西漢董仲舒提出“獨尊儒術”思想,它維護了封建統治秩序,神化了專制王權,因而受到中國古代封建統治者推崇,成為兩千多年來中國傳統文化的正統和主流思想。

在這一政策指導下,漢朝在太學設立五經取士,用儒家經典來教育貴族子弟。選拔官吏,也以儒家學說為標準。漢武帝在思想文化界首開“罷黜百家,獨尊儒術”之政策,確立了儒家思想的正統與主導地位,使得專制“大一統”的思想作為一種主流意識形態成為定型,而作為一種成熟的制度亦同樣成為定型。從此以后,在學術和仕進上,儒家被定為一尊,統治中國達兩千年之久。

思想的大一統,鞏固了中國人的國民意識,增強了中國人的向心力和凝聚力,從而極大地促進了中國的政治統一、民族統一,使得中國在歷經兩千年發展后依然能夠保持秦皇漢武開疆時的基本版圖,無論出現何種形式、多長時間的分裂,中國人始終不忘國家統一,但后來卻成為封建專制的重要組成部分,禁錮了中國古代思想的發展,特別是個性思想。

10、鹽鐵專賣

在傳統農業社會,雖然大部分生產和生活資料都能自給自足,但鹽卻必須從外界獲得,不像糧食,只要有土地和水,就能生產。在2000多年的中國歷史中,食鹽對個人是重要的,但對帝國更加重要。換言之,帝國財政就建立在每個人的舌尖之上。鹽鐵專營從漢武帝戰時經濟體制最后卻保留成2000年中國歷代的國家制度,這一方面說明這個制度對于公共財政的必要性。

春秋時期的大政治家、改革家管仲為佐齊桓公稱霸諸侯、匡正天下,改革了過去賦稅征收的方式,實行了“官山海”(“官”即“管”,“山海”即開礦鑄鐵和煮鹽。)的政策,創行了中國歷史上最早的鹽鐵專賣制度。

1931年5月30日,國民政府公布新《鹽法》:“鹽就場征稅,任人民自由買賣,無論何人,不得壟斷。”從春秋戰國直到滿清,中國用了2000多年的時間才走完了食鹽財政的歷史過程

以上所說,掛一漏萬,

只是例舉,并非我中華國史中只有這幾個“千年大計”。通過這些歷史,不難得出結論,所謂千年大計,是一種本著大戰略思維進行的大格局設計。兼顧內政外交、戰爭和平,是攸關民族發展、地區穩定,具備千年戰略有效期的偉大規劃和工程。

戰略運籌不能過遠,是從行動的層面來講,就是要只爭朝夕。假如當年漢武帝以經營河西走廊是千年大計為理由,讓一百、二百年后的后人去解決,恐怕就不會有雄漢盛唐了。

但是,格局、情懷、眼光、氣度要夠大。中華文明歷經數千年的風吹雨打、天災人禍,卻能一次次倒而復起、衰而復興,不正是因為曾經有過很多偉大的中國人,能夠跳出一家一姓之得失,摒棄一時一地之利害,甩開炒作與噱頭,真正建立百世不朽的基業嗎?

確實,大型工程往往有其獨特的復雜性和不可控性,但這并不能構成不搞大型工程的理由。這就像計劃和現實總是有出入,連老毛奇也說“再杰出的計劃也只能維持到兩軍接觸的那一刻”,但卻不能構成不要計劃、不要預案的理由。

今天的中國,無疑又到了一個關鍵時刻,是比以往更需要大格局、大胸懷、大智慧、大戰略的時刻,是最有可能再造千年大計的時刻。但是,我們的教育和傳媒,還沒有做好準備。中國故事,繼續被別有用心的勢力扭曲,或瘋狂棒殺,或巧妙捧殺。這里無疑另有一個千年大計,值得我們一起沉思、一起努力。

啥叫非首都功能?啥是京津冀一體化?官方解讀!

國家公園體制總體方案將出臺!

人社部:鼓勵事業單位專技人員創新創業,離崗可3年內保留人事關系

我國民用“核”產業潛在產值以萬億元計

沙特國王來華簽大單解讀,背景歷史始末

|

|