| 牛人 |

|

|

| 等級:論壇騎士(三級) |

| 積分:7010分 |

| 注冊:2006-8-14 |

| 發表:2189(1208主題貼) |

| 登錄:3776 |

|

|

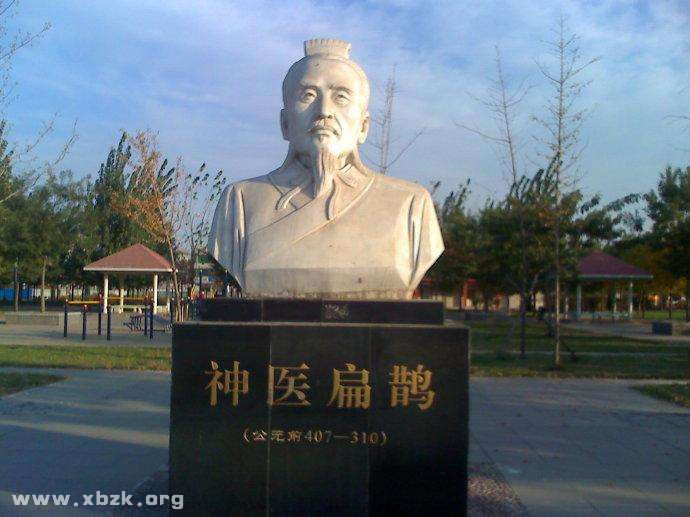

| 神醫扁鵲的故事與中外合作抗疫 |

中國春秋戰國時期,是群雄并立、戰亂頻繁的年代;也是百家齊放,人才輩出、學術思想空前活躍的年代。涌現出了無數才華橫溢、驚才絕艷之輩。各家都對后世影響深遠,推動了華夏文明的發展進步。說起諸子百家,大家想到的首先是老子、孔子、孟子、莊子、韓非子等等,卻很少有人注意到大家所熟知的神醫扁鵲。

扁鵲,是醫家的代表人物,大名鼎鼎,被很多人尊稱為醫祖。自從人類誕生以來就在和各種疾病作斗爭,戰國時期這位神醫扁鵲,他發明了中醫上非常有名的“望、聞、問、切”四診法,兩千多年來一直為我國的醫生所沿用,成為中醫的傳統診斷法。

扁鵲相關的故事傳說不多,但立意深刻,將哲思蘊涵其中,顯得意味雋永,每一個都讓人驚嘆!

《扁鵲見蔡桓公》

扁鵲見蔡桓公,立有間,扁鵲曰:“君有疾在腠理,不治將恐深。”

桓侯曰:“寡人無疾。”扁鵲出,桓侯曰:“醫之好治不病以為功!”。居十日,扁鵲復見,曰:“君之病在肌膚,不治將益深。”。桓侯不應。扁鵲出,桓侯又不悅。居十日,扁鵲復見,曰:“君之病在腸胃,不治將益深。”桓侯又不應。扁鵲出,桓侯又不悅。居十日,扁鵲望桓侯而還走。桓侯故使人問之,扁鵲曰:“疾在腠理,湯熨之所及也;在肌膚,針石之所及也;在腸胃,火齊之所及也;在骨髓,司命之所屬,無奈何也。今在骨髓,臣是以無請也。”

居五日,桓侯體痛,使人索扁鵲,已逃秦矣。桓侯遂死。

從首句“君有疾”到“醫之好治不病以為功”,點出了桓侯“主觀猜忌、諱疾忌醫”的主題。故事的兩個主要人物:醫生扁鵲姓秦名越人,蔡桓公是當時蔡國的國君。扁鵲首次指出桓侯患有疾病,此時病癥還停留在表面,容易治療,桓侯對扁鵲的警告不以為然,甚至誤解扁鵲不過是沽名釣譽之輩,并認為他喜歡治療那些原本健康的人,以此來當做自己的功勞,進行污名化。

從“居十日”至“桓侯又不悅”,故事情節得到進一步發展。扁鵲十日后再次覲見桓侯,他說桓侯的病情已經深入肌膚,如不加以治療,將深入身體內部。但是桓侯對扁鵲的話仍然置之不理。“復見”、“居十日”交待了桓侯病情深入的過程,扁鵲沒有放棄勸諫桓侯,體現了醫者父母心的負責態度。“君之病在肌膚”一句印證了前文“不治將恐深”的推斷。盡管扁鵲善言勸誡,但桓侯還是不予理睬,甚至表示出不滿。

又“居十日”,桓侯的病從肌膚發展到了胃腸,扁鵲的論斷進一步得到驗證,如果不加以治療,病情將會持續加重。但扁鵲勸說桓侯依然無果,用現在流行的名詞就是“無癥狀感染者”——桓侯,對醫生三番五次指出自己身體患有疾病感到不悅。桓侯患疾漸深,漸入不治之境,這一情節為事件轉折做好了鋪墊。

第四段是故事的高潮,也是情節急轉的開始。扁鵲遠遠望見蔡桓侯,轉身就走,這一幕情景使故事陡生緊張感。扁鵲一改之前耐心進諫的態度,說明桓侯的病已經無藥可救。桓侯見扁鵲“還走”,十分不解讓人前去詢問,扁鵲道出桓侯患病的各個發展階段,及其相關治療方法:病在表皮時,熱敷即可治療;病在肌膚,針灸可以治療;病在腸胃,湯藥可以治療。而現在,病已深入骨髓,是“司命之所屬”,就連扁鵲也無可奈何。

故事最終結局是桓侯病亡、扁鵲逃秦。情節到此戛然而止,卻給讀者留下了廣闊的思考空間。扁鵲的反復勸說~與桓公不以為意的態度~形成鮮明對比。文章揭示了要正視自己的缺點與錯誤,要善于聽取他人意見、不能把專業人士的忠告勸誡當主觀猜忌,要防微杜漸的道理。諱疾忌醫,這深刻的道理以簡單的語言傳達出來,無繁復累贅,無咬文嚼字,實為佳作。

《扁鵲三兄弟的故事》

不僅在上一段給齊桓侯看病的故事很精彩,而且在民間流傳的扁鵲三兄弟的故事也很傳奇。

據說,扁鵲有兩個哥哥,分別是扁鴻和扁雁。一家三個兄弟都是學醫的,有一天魏文王問扁鵲,你們家三兄弟哪個人醫術最高明呢?扁鵲回說:大哥的醫術最好,二哥的醫術其次,而自己則是最差的。魏文王非常疑惑,他又問道:那為什么醫術最差的你卻如此出名呢?扁鵲又回答說:大哥能在病人的病情未發作之前進行控制,所以在大多數情況下,人們不知道他提前鏟除病因的醫術,因此大哥的名氣根本沒有辦法讓很多人知道;而二哥治病主要是在病人剛剛發作的時候,于是很多人都認為他僅僅是治那些很輕的小病,因此他的名氣也不是很大;而我跟他們兩個不同,我治病主要是在人們病情都極其嚴重的時候,很多人都可以看見我在經脈上放血,穿針在皮膚上,做很多手術,所以大家都認為我的醫術最為高明,所以名氣很大。

從上述故事中,我們可以知道:扁鵲的大哥最擅長的是“治未病”提前做好預防,他有非常敏銳的觀察力和發展的眼光,把病扼殺在搖籃里,避免事態嚴重。扁鵲的二哥最擅長的是“對癥下藥”中途控制,他有著出手迅速,做事情果斷干練的特點,他可以藥到病除,避免事態進一步惡化。而扁鵲先生則擅長“大病治療”亡羊補牢,他可以盡自己最大的能力去挽留人們的生命,他在一次次的手術中,慢慢的成就了自己的名聲。

怎么看:《援助世界,為什么建議中國“雙標”一次?》

怎么看:《歐美抗疫醫療物資緊缺,卻拒絕中國口罩?》

人們普遍的甚至是與生俱來的一個價值觀,就是對救命恩人都會心存感激,而扁鵲則是那個善于救命的醫生,因此他的名氣最大。

扁鵲三兄弟的故事一般看來是為了說明醫術的高低并不能以治病的輕重來判斷。古人常說:良醫者,常治無病之病,故無病;圣人者,常治無患之患,故無患。所以扁鵲三兄弟的名聲問題,大概也是這么個道理。

但細想,扁鵲三兄弟的故事應該不是真的,歷史上的扁鵲十分重視疾病的預防,提倡疾病消滅在萌芽里,扁鵲在正史中記載,其實是一個能及早發現病因的醫生。就拿齊桓侯這件事來說,扁鵲不早就勸齊桓侯病在表面時就盡早治療嗎?所以扁鵲三兄弟的故事只是為了講道理:能及早的發現隱患并解決它,防患未然才是有真本事、大本事,在最后亡羊補牢只應該是小技。

不過現在扁鵲三兄弟的故事在管理學上卻是反面教材,因為很多的用人制度,往往是出大事時能解決的人才能被提拔重用;但那些防患于未然的人,就像扁鵲的哥哥們就被冷落了。

扁鵲這個人還很有自知自明,知道哪些病自己能醫哪些不能,所以在自己不能治理病情時選擇了離開,這點和范蠡很像。

這些故事啟發,對于我們的疾病防控工作、以及對外醫療援助,還是有些參考意義的。

|

| [本貼被作者本人于2020/4/4 20:22:47編輯過] |

|