| 牛人 |

|

|

| 等級:論壇騎士(三級) |

| 積分:7010分 |

| 注冊:2006-8-14 |

| 發表:2189(1208主題貼) |

| 登錄:3776 |

|

|

| 長城,不只是防敵入侵,它還有個被遺忘的重要功能! |

張英鋒/文

好觀點不在對錯,在于讓心智獲得更多自由!

長城并不是只有軍事防御的功能,它還有一個被遺忘的重要功能。

不知道有多少人疑惑過:

長城真能攔住敵人嗎,找個人少的地方偷偷架個梯子翻過去不就行了嗎?

幾百米的高山那么險峻,足以攔截軍隊和戰馬,山頂再加高幾米城墻有必要嗎?

茫茫戈壁或草原上,找個人少的地方把長城搗毀一個缺口,不也能讓軍隊穿過嗎?

其實長城不高,只是山高。但山越高,越陡峭,越沒有必要在上面修長城,不是嗎?

如圖,戰馬已經無法翻越這種山嶺了,有烽火臺就足夠了,何必修建連綿不絕的城墻呢?

而且不光高山峻嶺上有長城,在荒漠、草原里還有這種單薄的長城,這真的能阻擋大軍的強攻嗎?

這種長城能提高運兵速度、保證機動性優勢嗎?

所以只從軍事防御一方面分析,并不足以解釋這些長城現象。

這就要跳出單一因素的思維限制,引入長城的另一個被遺忘的關鍵功能

——經濟封鎖,才能完全解釋。

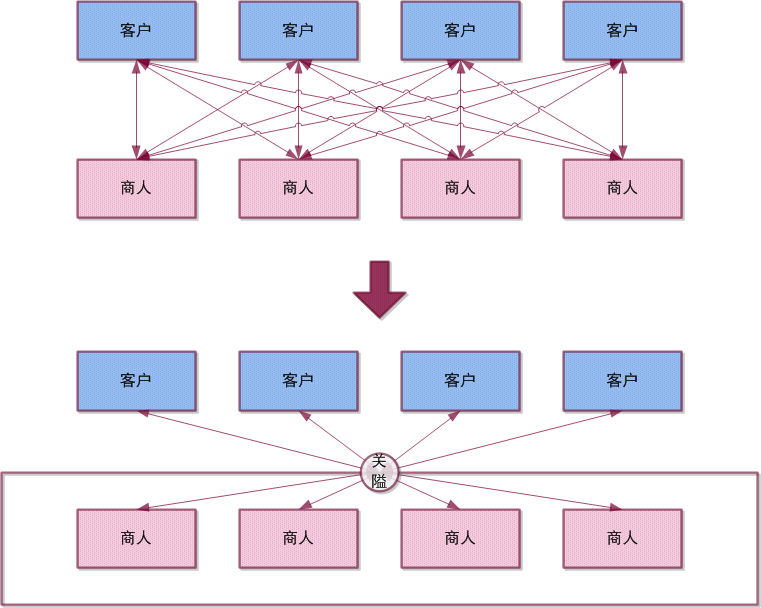

長城可以重構經濟生態,通過把所有的貿易網絡收縮到幾個關鍵點上來壟斷貿易通道,這樣就可以對塞外進行經濟打擊。

那堵墻也許經不住大軍強攻,但在平時擋住自己的老百姓還是綽綽有余的,只要能有效控制自己人,特別是商人的自由進出,貿易壟斷就實現了。

長城上的關隘變成了網絡上的關鍵點,是控制商業流動的閘門,關閉了關隘就完全封鎖了貿易。

例如明朝曾對后金關閉互市進行經濟封鎖,在努爾哈赤晚期,遼東的米價曾經飆升至八兩銀子一斗,棉布九兩一匹,蟒鍛開出 200 兩還是有價無市。【1】

經濟戰可以給外敵帶來經濟蕭條,讓他無力發動戰爭,這也是非常有效的防御和打擊手段。就像歐美經常對朝鮮、伊朗進行貿易制裁,威懾他們不敢輕舉妄動。

只要想通了這一點,之前提到的三個問題馬上就迎刃而解了。幾米高的、在山頂上、草原和沙漠里的長城是很有效的貿易阻攔工事。

當然這里絕不是在否定和貶低長城的軍事防御功能,本文是要補充經濟因素,來分析單靠軍事防御不能解釋的長城現象。軍事和經濟更像是“波粒二象性”,是一種互補的關系。

為什么草原民族需要商人?

草原上有很多物產,例如馬匹、牛羊、皮草、藥材、青白鹽,在游牧民族眼里這些東西到處都是,沒啥稀罕的,但在中原,這些都是需求旺盛的緊俏商品,兩地的價格差非常可觀。

中原的很多商品在草原也很緊俏,例如布、酒、茶、糖、絲綢、瓷器、工藝品、化妝品等需要精細加工的商品,這些是游牧民族非常緊缺的,他們愿意用自己不稀罕的物品來交換他們認為緊俏的中原商品。

其實在很多商人眼里,生意是沒有國界的,哪里有價格差,商人的身影就會出現在哪里。

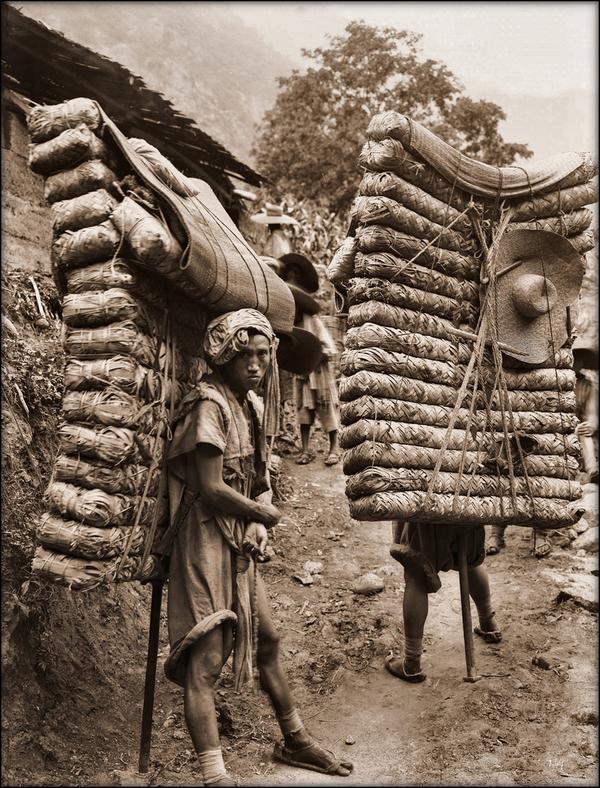

這種價格差催生了貿易移民,大量的商人穿梭于內地和草原,尋找各種貿易機會,而頻繁的貿易往來逐漸形成貿易網絡,在網絡的沿線也誕生了星羅棋布的定居點、村鎮,這是自然狀態下經濟生態的演化之路。

草原上的可汗是商人最大宗的貨源供應商,可汗用草原物產換來大量的中原商品。《后漢書·南匈奴列傳》曾記載:

北單于乃遣大且渠伊莫訾王等,驅牛、馬萬余頭來與漢賈客交易。

可汗從貿易中獲得的商品一方面是自用,但更重要的是分給草原各地的大小頭領,因為可汗手里的貨源也是從各個頭領中聚集上來的。可汗和頭領們存在一種合伙人的關系,投資必然需要獲得利潤和分成,頭領們有了這些收入,就能維系自己領地里部眾們的服從和支持。而可汗也用同樣的方式統治各地頭領。

根據《滿文老檔》和《清太宗實錄》等史料,后金皇太極登基大典前后,用于封賞八旗和蒙古王公以及制作官服等就消耗了超過三千匹綢緞。其中僅賞賜科爾沁、扎魯特等 16 部 49 位蒙古王公的綢緞就有 305 匹。對中原來說這不算什么,但對不產綢緞的邊遠遼東來說卻是稀世珍品,是硬通貨,是一筆巨大的開銷。【2】

說白了,和平時期,草原帝國就是一個大公司,主要任務就是生產、掙錢和分錢,來維持整個組織的運轉,而商人就是他們最重視的貿易伙伴。這其中最成功的商人就是晉商集團,他們不但在明朝內部做著九邊的生意,還在和蒙古、后金有密切的貿易往來,例如皇太極登基所消耗的綢緞就主要來自晉商。

長城是如何重構經濟生態的?

戰爭時期,中原王朝必然想削弱和瓦解草原部落的力量,一方面要靠軍事打擊,另一方面要靠經濟打擊。說到經濟打擊,很多人的第一反應是經濟封鎖,禁止中原的商品流入草原,可以削弱可汗與頭領們的力量。

但問題來了,如果政府下令禁止貿易,會立刻使市場出現商品稀缺的現象,這就推高了商品的價格。政府以為自己的禁令可以阻攔貿易,但禁令也擴大了貿易的價格差。

當商人發現走私可以獲得足夠可觀的利潤時,他們必然鋌而走險去尋找新的貿易通道,用繞過封鎖的方式進行走私。

例如明代長城一開始為了軍事防御修建了大量關隘、堡寨和烽燧,是一個一個的點,邊墻是斷斷續續而不連貫的,這就給商人留下了很多漏洞可以鉆。

無論是高山、草原還是戈壁,都擋不住“奸商繞越”的腳步。如果被政府發現封堵了新通道,商人們還會從崇山峻嶺中再探索出更隱秘的通道。新的貿易網絡會逐漸形成,經濟生態會自動修復。而且政府越強化封鎖,商品價格差就越高,商人探路的動力就越強勁,因為收獲的利潤更豐厚。

沒有連貫的長城來圍堵商人,政府是很難做到經濟封鎖的。如果想進行經濟封鎖,就必須把這些邊墻、烽燧連接起來,將分離的點逐漸連成線,連貫而無漏洞可鉆,這就成了我們現在看到的綿延萬里的長城。

長城的完善和連貫,是終結商人探路的大殺器。因為連貫的長城,加上烽燧系統的預警和巡邏,可以有效阻止“奸商繞越”行為。商人有家有業,并不是亡命之徒也不是軍事武裝,偷偷探路還可以,要是翻越長城或毀壞長城會丟掉身家性命,這種風險誰也承受不起。

有了長城,商人要進入草原就必須經過關隘,到了后來大家都來到關口來進行貿易,關隘就成為開放互市的口岸。明朝萬歷《宣府鎮志》記載張家口一帶

南京的羅緞鋪、蘇杭綢緞鋪、潞州綢鋪、澤州帕鋪、臨清的布帛鋪、絨線鋪、雜貨鋪,各行交易,鋪沿長四五里許。

長城讓商人難以走私貨物和逃避稅收,所以在政府財政上,壟斷貿易的門戶還可以獲得非常可觀的關稅收入,這些關稅收入也是當地連接邊墻和日常運維的資金來源。

還是明朝萬歷時期,梅國禎就稱北方邊塞地區互市商品如“段布、狐皮,一切雜貨,來自蘇杭湖廣,由臨清以致天津蘆溝通灣,其稅不知凡幾,及至市口又重稅之”,富商大賈因其利薄不肯來此交易。【3】

作為后人,我們只看到了連接后的結果,無法看到長城的修建和連接過程,所以才會產生很多百思不得其解的疑問。這就像我們擁有發達的大腦,但并不知道大腦智力是如何而來的,必須靠各種證據來一點一點還原這個進化的過程。

所以長城的產生是軍事和經濟雙因素作用的結果,任何一個因素都很重要。但只靠一個因素不能解釋全部現象,就像這里所強調的經濟因素,只能解釋邊墻的連貫和“這么矮”,但不不能解釋其他防御系統的設計。

在這里要感謝 @yeke sayid ,是他提供的資料完善了這個過程,更多細節請閱讀長城這么矮究竟能攔住什么? - yeke sayid 的回答

另外,長城還有一個附帶效應也是意想不到的,由于沒有商人的活動,長城內外的生態系統也會出現非常大的變化。

長城如何重建自然生態?

上面提到,商人建立了貿易網絡,在這些網絡節點上會出現聚集點、村鎮。

在定居點的人可以為往來的商人們提供住宿、餐飲等服務,同時也可以獲得食鹽、茶葉、布匹等生活必需品。就像有水流經的地方植被會非常茂盛,有人流經的地方也會形成聚集點,人們可以在這里安生立命。

但是一旦長城切斷了商人的貿易網絡,有很多遠離關隘的村鎮就會逐漸萎縮,而人類活動的消失也減少了對植被的破壞。商人歷經千辛萬苦在群山峻嶺間所開辟的商路,也會隨著長城的建立而逐漸被植被淹沒。

大家如果平時爬山,就會注意到一個現象,有些山路在冬天雖然可以走,但到了夏天就會被各種植物覆蓋,變的很難通行。如果這條路常年沒有人走,茂盛的植被就會逐漸覆蓋整個道路,直到完全無法通行。

長城的存在讓長城沿線出現了缺少人煙的無人區,沒有人就沒有易于通行的道路,這是長城對自然生態的恢復效應,當然這是附帶效應,并不是有目的性的行為。

明朝嘉靖時期,胡松在《答翟中丞邊事對》中提到

是故或以山河。或以溪壑。或以兵革。或以箐樹。查得雁門東西十八隘口。崇岡復嶺。回盤曲折。加以林木叢密。虎豹穴藏。人鮮經行。騎不能入。……以致深林茂樹。日斬月伐。

從某種程度上,這種荒蠻的生態也可以起到阻礙敵軍的作用,因為在這種地方,遠來的敵人既得不到補給,也不便于行軍通行。敵人在茂盛的植物面前,即便戰斗力再強也是束手無策。

當然這可能只適用于山區生態,如果是沙漠、草原,并沒有可以阻攔敵人的植被,只有缺少人煙還能給敵人后勤造成一些壓力。

經濟封鎖對敵人真的有效嗎?

短期看可以說很有效,中原王朝經常使用這種手段來制衡北方草原的各方勢力。

但問題是,這種“以夷制夷”的策略也毀掉了北方草原民族和中原王朝之間的信任。

例如在隆慶合議之后,明朝開始扶持蒙古右翼俺答汗的勢力,對他們開放互市貿易,這讓明朝的西北邊境在幾十年里保持了相對穩定。

但因為明朝所奉行“以夷制夷”策略,對蒙古左翼察哈爾部繼續進行打壓,拒絕進行互市,這使得遼東一直處于戰亂狀態,直到萬歷時期放松了經濟封鎖才得以改善。

女真崛起后,明朝又對后金進行經濟封鎖,開始拉攏和收買蒙古左翼的林丹汗,共同對抗遼東的后金。但在關鍵時刻,又落井下石出賣察哈爾,與皇太極達成城下之盟,最終導致蒙古各部全面倒向后金,使滿蒙聯盟得以建立。【4】

不只是長城,明朝禁海也是這種經濟封鎖的思路,鎖國政策最終導致東南沿海嚴重的倭患。而一旦放松海禁,倭寇很快大幅度減少,你說這是怎么回事?軍事打擊真的是維護和平最有效的方式嗎?《中國國家地理》有一期專門對倭寇的真相進行了揭密,建議去看一下。【5】

“南倭北虜”的緊張局面證明,經濟封鎖不能說無效,而是太有效了,以至于成了戰爭爆發的誘因。

后來清朝也用經濟封鎖的思路來限制與西方列強的貿易,試圖讓他們臣服。

1727 年,中俄雙方簽訂《恰克圖條約》,在外蒙的恰克圖設立互市。因為俄國與準格爾的問題,在 1744 與 1792 年閉關絕市次數就達十回。【6】

1839 年,道光皇帝給在廣東禁煙的林則徐下旨說,“日后再有反復,即當示以兵威,斷絕茶葉大黃,永遠不準貿易。俾冥頑之徒,知所儆懼”。【7】

故事的結局大家也都知道到了。從長城而沿襲下來的經濟封鎖思路,確實能有效的控制和打擊敵人,但如果用不好,也會成為誘發戰爭的導火索,走向其反面。

真正的明白人是幾十年后的李鴻章。1872 年李鴻章在《籌議制造輪船未可裁撤折》中指出【8】

臣竊惟歐洲諸國,百十年來由印度而南洋,由南洋而東北,闖人中國邊界腹地,凡前史之所來載,亙古之所未通,無不款關而求互市;我皇上如天之度,概與立約通商以牢籠之,合地球東西南朔九萬里之遙,胥聚于中國,此三千余年一大變局也。……居今日而曰攘夷,曰驅逐出境,固虛妄之論;即欲保和局、守疆土,亦非無具而能保守者也。……若我果深通其法,愈學愈精,愈推愈廣,安見百數十年后不能攘夷而自立耶?

李鴻章預測的,“安見百數十年后不能攘夷而自立耶?”,真是太準了!這篇奏折的格局宏大而又不失務實,有著超越那個時代的認識,是最應該被收錄到教科書中的必學范文。

現代社會還需要長城嗎?

據說,柏林墻的工程代號是“中國長城第二”。

肯尼迪曾這樣評價柏林墻:“這是人類歷史上第一堵不是防范外敵,而是防范自己人民的墻。”

從軍事防御的角度,長城的確是防范外敵的,但從經濟封鎖的角度,為了有效封鎖就必須將長城連貫一氣,才能限制自己人與外敵的交流,這樣來看,柏林墻并不是第一堵防范自己人民的墻。

另外,國境線也是一種現代長城,各國政府不僅通過國境線控制了國內外的交流,而且通過邊境口岸的海關獲得了巨額的進出口關稅。

正是因為防御、封鎖、稅收等用途,在現代社會,長城并沒有消失,仍在左右我們的生活,只是換了個名字和形式存在。

結論

長城這么矮但阻擋商人綽綽有余。

長城連成線商人就無法越境走私。

長城制造的無人區可以阻礙敵人。

經濟封鎖是敵我雙方互傷的雙刃劍。

參考文獻

【1】【2】秋原《清代旅蒙商述略》

【3】李榑《明代商稅思想初探》

【4】毛毛《明朝滅亡:爭取蒙古的失敗——對明朝后期蒙古政策得失的考察》

【5】蕭春雷《倭寇,一個王朝的謊言?》

【6】張哲嘉《誤解的起源:為什麼林則徐會以禁運大黃威嚇英國?》

【7】周重林《晚清的茶運與國運》

【8】李鴻章《籌議制造輪船未可裁撤折》

(歷史沒有真相,只殘存一個道理……)

鏈接:

鴉片戰爭真相:當時鴉片合法

這些斷章取義的名句將你騙了多少年?人盡可夫,網開一面,對牛彈琴,你都理解對了嗎?

借英國首相卡梅倫南海變臉,扒一扒外交的逗哏,伊麗莎白女王為什么說“真倒霉”?

王毅怒斥加拿大女記者|來龍去脈事件解析

|

| [本貼被作者本人于2016/6/6 18:00:10編輯過] |

|